„Dekolonisierung tut auch weh“

Südlink-Interview mit der Museumsdirektorin Nanette Snoep über Erfolge und Schwierigkeiten bei der Dekolonisierung ethnologischer Sammlungen

Die ethnologischen Museen des Globalen Nordens sind in der Kolonialzeit groß geworden. Sie sind voller Raubgut, und in vielen dominiert bis heute ein kolonialer Blick. Aber es gibt auch Fortschritte im Prozess der Dekolonisierung. Über diese und die Gefahren des aktuellen Rechtsrucks sprachen wir mit der Museumsdirektorin Nanette Snoep.

Frau Snoep, Sie sind Direktorin des Rautenstrauch-Joest-Museums in Köln, einem der wichtigsten ethnologischen Museen in Deutschland. Wie groß ist der Anteil von Raubgut in Ihrem Museum oder von Sammlungsstücken, bei denen die Herkunft zumindest umstritten ist?

Sehr groß. Das gilt nicht nur für Köln, sondern für alle ethnologischen Museen in Deutschland und Europa. Diese Häuser sind Kinder der Kolonialzeit, ihre Sammlungen sind oft in Kontexten von Kolonialismus, Gewalt, Missionierung, militärischen Expeditionen oder ungleichen Machtverhältnissen entstanden. Das koloniale Unrecht steckt nicht in einigen wenigen Artefakten, sondern in der Struktur des Sammelns und der Institution selbst. Und solange wir nicht bereit sind, das anzuerkennen, bleibt Dekolonisierung eine leere Hülse.

Was bedeutet es denn konkret, ein Museum zu dekolonisieren?

Es geht nicht nur um Restitution oder Repatriation. Ich benutze gerne den Begriff „Rematriation“, der über die klassische Restitution hinausgeht. Repatriation bedeutet, Objekte in einen nationalstaatlichen, oft patriarchalen Rahmen zurückzugeben. Rematriation dagegen heißt, sie in gemeinschaftliche Genealogien (verwandtschaftliche Zugehörigkeiten; Anm. der Red.) zurückzuführen.

In einem alternativen internationalen Forschungsprojekt „Matrimoine-Rematriation“, das bald starten wird, werden wir mit Frauen aus Togo und Kamerun und mit Frauen der afrikanischen Diaspora in Köln zusammenarbeiten. Es geht um die Reaktivierung von Museumsobjekten, die lange unbeachtet im Depot lagen – Alltagsgegenstände von Frauen, die von der ethnologischen Forschung oft als nebensächlich betrachtet wurden. Rematriation bedeutet, dass diese Objekte nicht nur restituiert, sondern in neue Narrative eingebunden werden – in Narrative der Selbstbestimmung, der weiblichen Erinnerung und der matrilinearen Genealogien. Für mich ist das ein zutiefst feministischer und dekolonialer Akt. Er zeigt, dass Dekolonisierung nicht nur auf Rückgabe hinausläuft, sondern auf die Schaffung von neuen, selbstbestimmten Geschichten.

Ja, ich mach mit!

Setzen Sie sich dauerhaft mit uns für eine gerechte Welt ohne Hunger und Armut ein und werden Sie INKOTA-Fördermitglied! Als Mitglied erhalten Sie zudem viermal im Jahr unser Magazin Südlink druckfrisch nach Hause.

Ich bin dabei!Ist es schwer, solche Veränderungen umzusetzen?

Dekolonisierung bedeutet, Machtverhältnisse und weiße Privilegien sichtbar zu machen und abzubauen. Es geht um die Frage: Wer spricht und wer erzählt und über wen? Dekolonisierung tut auch weh. Das betrifft auch die Museen, denen es immer wieder vor allem um die Aufrechterhaltung des Status quo geht. Meine berufliche Laufbahn in den ethnologischen Museen begann 1995 in Paris. Ich werde es wohl nicht mehr selbst erleben, dass Museen wirklich dekoloniale Institutionen sind. Aber wir müssen uns fragen: Können wir uns als weiße Europäer*innen überhaupt selbst dekolonisieren? Ich habe immer versucht, koloniale Machtverhältnisse sichtbar zu machen. Zuerst in Paris, danach in Dresden, als ich Direktorin von drei ethnologischen Museen (in Dresden, Leipzig und Herrnhut) war, und jetzt in Köln. Es hat sich manches geändert, aber die Strukturen sind dieselben geblieben.

Was genau heißt das?

Ein Beispiel: Als ich 2015 Museumsdirektorin in Sachsen wurde, fand ich eine Anfrage aus Hawaii zur Rückgabe menschlicher Gebeine. 24 Jahre lang wurde diese Rückgabe jedes Jahr gefordert, und jedes Mal wurden die Briefe ignoriert oder abgelehnt. Ich war schockiert, wie lange diese Menschen aus Hawaii warten mussten. Es ging um ihre Vorfahren, die in Plastiktüten im Dresdner Depot lagerten. Mir war damals wichtig, nicht nur die Rückgabe zu ermöglichen, sondern den anonymisierten Überresten ihre Würde zurückzugeben, einen sogenannten „Rehumanisierungs-Prozess“ zu initiieren.

Welche Ansätze zur Dekolonialisierung verfolgen Sie darüber hinaus?

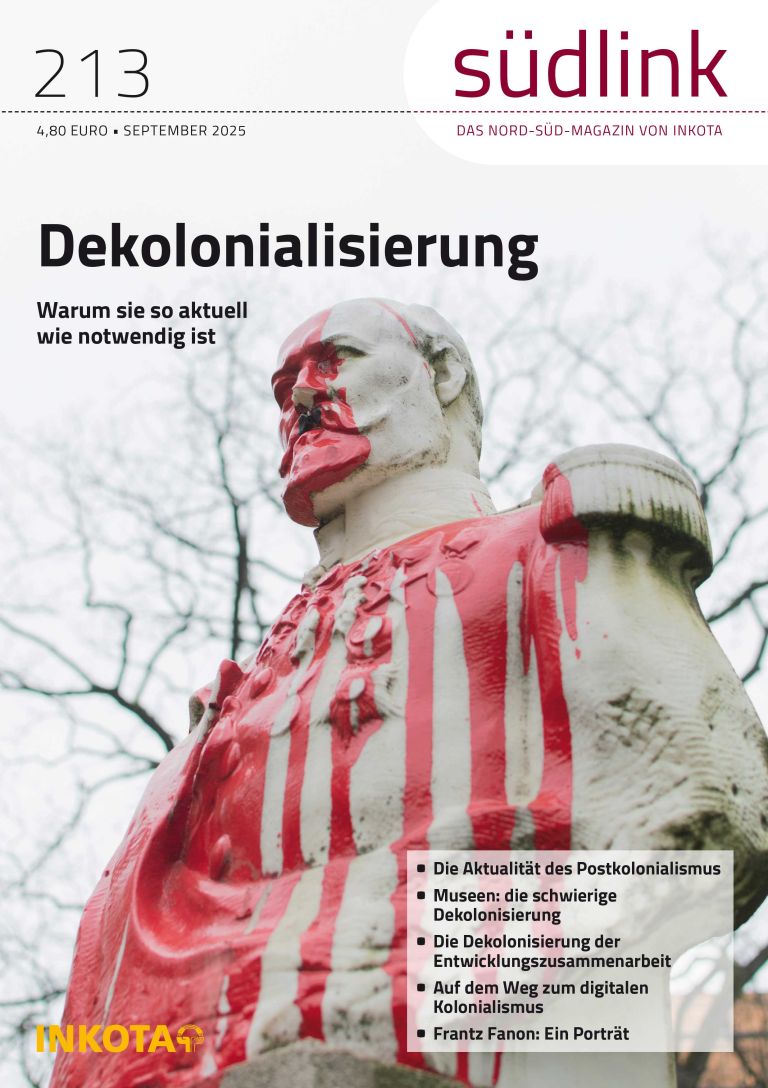

Zum Prozess, die Museen zu dekolonisieren, gehört auch die Ausstellung „Resist! Die Kunst des Widerstands“, die 2021 in Köln zu sehen war. Es ist eine kollektive, mehrstimmige Ausstellung über 500 Jahre antikolonialer Kämpfe im Globalen Süden, an der fast 25 Aktivist*innen und Künstler*innen aus dem Globalen Süden und aus der Diaspora beteiligt waren. Sie entstand mitten in der Coronapandemie, im Kontext von Black Lives Matter und den weltweiten Debatten über die Stürze kolonialer Denkmäler.

Wir haben versucht, diese Dynamiken in die Ausstellung aufzunehmen, die so zu einer Plattform für die Aufarbeitung wurde. Gleichzeitig haben wir die eigene Sammlung im Kontext von kolonialer Gewalt und Widerstand gelesen. Die Geschichte des antikolonialen Widerstands durch die Objekte zu erzählen, war eine Möglichkeit, sie wieder Teil einer Geschichte werden zu lassen, die zum Schweigen gebracht wurde. Auch die Benin-Hofkunstwerke, die 1897 im Zuge eines Massakers des britischen Kolonialheeres geraubt wurden, sind Zeugnisse von Widerstand. Das Königreich Benin wollte sich dem Machtanspruch der Briten nicht beugen. Eine Interpretation der Benin-Hofkunstwerke ist aber nur dann vollständig, wenn dabei auch der Widerstand des Königreichs Benin betrachtet wird.

Es gibt ganz unterschiedliche Dekolonisierungsansätze, manchmal große, manchmal subtilere. Aber alle sind notwendig.

Abonnieren Sie den Südlink

Im Südlink können Autor*innen aus dem Globalen Süden ihre Perspektiven in aktuelle Debatten einbringen. Stärken Sie ihnen den Rücken mit Ihrem Abo: 4 Ausgaben für nur 18 Euro!

Wie weit sind Sie in den sechs Jahren als Leiterin des Rautenstrauch-Joest-Museums in diesem Prozess gekommen? Sind Sie zufrieden mit dem, was Sie bisher erreicht haben?

Zufrieden bin ich eigentlich nie, weil ich weiß, dass dieser Prozess nie abgeschlossen sein wird. Aber es ist mir gelungen, Türen zu öffnen, die vorher verschlossen waren – und ich glaube, dass viele dieser Türen auch nicht mehr zugemacht werden können. Ein entscheidender Moment war die Restitution der Benin-Bronzen im Jahr 2022. Damit wurde etwas realisiert, was noch wenige Jahre zuvor von vielen als völlig unmöglich oder gar gefährlich betrachtet wurde. Die Rückgabe hat uns international Respekt eingebracht, Vertrauen geschaffen und gezeigt, dass Museen auch anders handeln können.

Für unsere Ausstellungen gilt: Kuratorische Arbeit soll nicht länger als ein „Senden von Wissen“ verstanden werden, sondern als gemeinsames Erzählen und Aushandeln von Geschichten.

Dazu gehört auch, dass wir uns den diasporischen Communities in Köln geöffnet haben. Lange Zeit waren ethnologische Museen für viele Menschen mit migrantischem Hintergrund Orte kolonialer Gewalt und Entfremdung. Das sind sie immer noch, aber wir haben begonnen, diese Mauern einzureißen. Wir geben Stimmen aus den Communities den Raum, eigene Narrative zu entwickeln. Das hat unser Museum deutlich verändert – es ist jünger, diverser und kritischer geworden. Wenn ich also auf die letzten sechs Jahre zurückblicke, sehe ich viele Schritte, die vorher unvorstellbar gewesen wären. Darauf bin ich durchaus stolz. Aber zufrieden bin ich nicht, weil ich weiß, dass die Strukturen noch viel zu weiß, zu monokulturell und zu träge sind. Dekolonisierung braucht Mut, Offenheit und die Bereitschaft, Macht wirklich zu teilen – das bleibt die größte Herausforderung.

Und wo sind Sie nicht oder kaum vorangekommen?

In den mentalen Strukturen. Mir wird oft gesagt, ich solle „positiver“ über die Kolonialzeit und über ethnologische Museen und ihre Sammler sprechen. Das zeigt die Abwehrhaltung. White Fragility ist leider sehr präsent. Damit meine ich die Verletzlichkeit und die defensive Haltung weißer Menschen, wenn sie mit Privilegien, Rassismus oder kolonialen Kontinuitäten konfrontiert werden. Es reicht, das Wort Rassismus zu benutzen, und schon reagieren viele mit Ablehnung oder verteidigen sich, ohne sich selbst infrage zu stellen. Mit dem aktuellen Rechtsruck wird das noch deutlicher. Institutioneller Rassismus wird geleugnet, Diversität als Bedrohung dargestellt, und Museen geraten zwischen die Fronten.

Dekolonisierung macht nicht beliebt. Sie ist unbequem, sie bedeutet Widerstand, sie kostet Kraft. Seit dreißig Jahren arbeite ich in diesem Feld, und ich weiß inzwischen, wie mühsam und langsam dieser Prozess ist. Aber er ist notwendig.

INKOTA-Newsletter

Unsere Aktionen, Veranstaltungen, Projekte: Melden Sie sich jetzt für unseren E-Mail-Newsletter an.

Wie wichtig sind in diesem Prozess die Akteure aus der Zivilgesellschaft und aus dem Globalen Süden?

Ohne sie gäbe es keine Dekolonisierung. Die afrikanische Diaspora in Deutschland macht deutlich, dass Kolonialismus keine Vergangenheit ist, sondern Gegenwart – in Form von Rassismus, Ausschluss und ungleichen Repräsentationen. Und die Partner*innen im Globalen Süden fordern Zugang zu den Sammlungen, Mitsprache und Eigentum.

Dekolonisierung darf kein europäisches Projekt über „die Anderen“ sein. Sie muss ein gemeinsames Projekt sein, das Zukunft gestaltet.

Der Widerstand gegen Rückgabe von Raubgütern und auch gegen Begriffe wie Dekolonisierung ist in den letzten zwei Jahren wieder stärker geworden. Bis in die Regierungsparteien hinein wird der koloniale Blick wieder stärker, etwa wenn der Regierung Nigerias oder den Nachfahren der ursprünglichen Eigentümer nicht zugetraut wird, die Benin-Bronzen zu schützen und sie weiterhin der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Wie sehen Sie diesen Prozess? Würden Sie sich mehr Unterstützung aus der Regierung wünschen?

Der aktuelle Backlash ist gefährlich. Es werden wieder paternalistische Argumente laut, ob afrikanische Staaten „fähig“ seien, restituiertes Kulturgut zu bewahren. Das ist koloniale Rhetorik. Gleichzeitig wächst der Rechtsruck, Nationalismus nimmt zu, und Museen geraten mitten in diese Spannungsfelder. Ich erwarte von der Politik, dass sie deutlicher Position bezieht. Dekolonisierung ist kein Luxus, sondern Teil unserer demokratischen Kultur.

Museen sind keine neutralen Orte. Sie sind politische Räume. Und genau deshalb müssen sie Orte der postkolonialen Auseinandersetzung, der Selbstbestimmung und der Zukunft sein.

Die Zukunft der Museen liegt in dieser Transformation. Nur wenn wir den Mut haben, die kolonialen und rassistischen Prägungen der Institutionen selbst zu verändern, können sie zu empathischen, solidarischen, lebendigen und postmigrantischen Orten werden, die gesellschaftliche Vielfalt nicht nur ausstellen, sondern auch leben.

Das Interview führte Michael Krämer.

Nanette Snoep ist Anthropologin aus den Niederlanden und seit 2019 Direktorin des Rautenstrauch-Joest-Museums in Köln.

Urheberrecht Bild: Tijmen Snoep