Kämpfe und Kontinuitäten

Die Aktualität postkolonialer und dekolonialer Ansätze

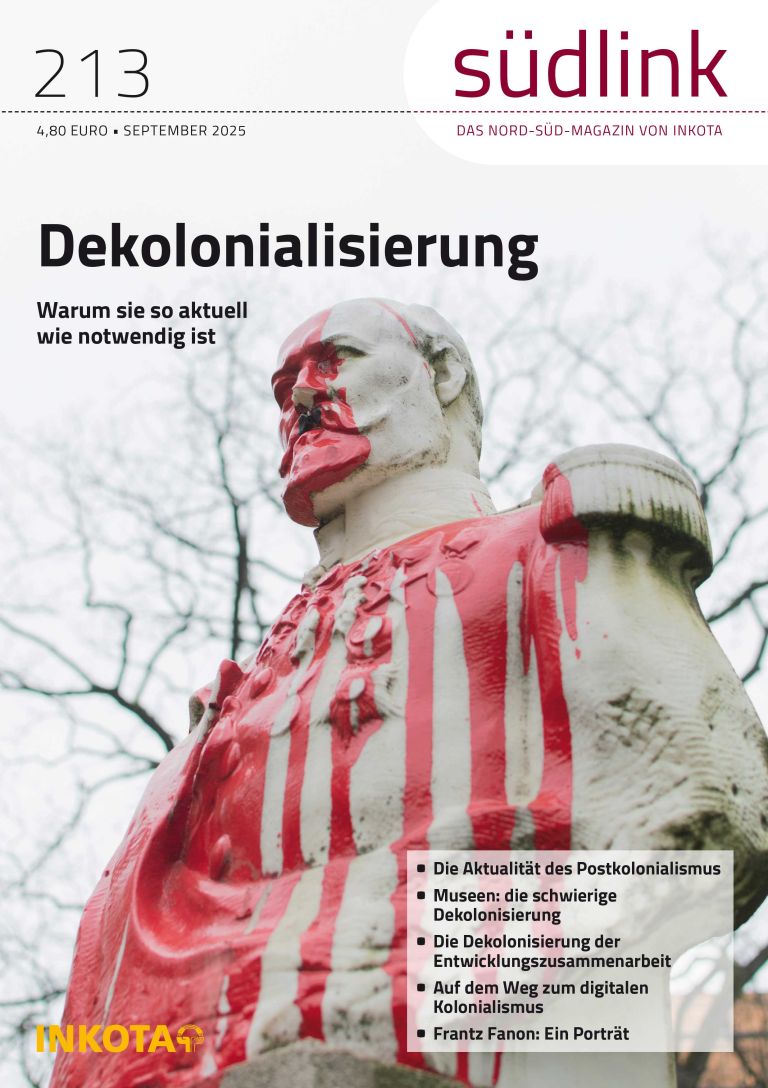

Die Aufarbeitung des Kolonialismus und seiner Folgen bleibt eines der wichtigen Themen unserer Zeit. Postkolonialismus und Dekolonialismus setzen sich für eine tiefgreifende Dekolonisierung von Wissen, Denken und Gesellschaft ein. Sie sind auch deshalb von großer Bedeutung, weil die Weltsicht vieler Menschen noch immer vom Kolonialismus geprägt ist.

Ja, ich mach mit!

Setzen Sie sich dauerhaft mit uns für eine gerechte Welt ohne Hunger und Armut ein und werden Sie INKOTA-Fördermitglied! Als Mitglied erhalten Sie zudem viermal im Jahr unser Magazin Südlink druckfrisch nach Hause.

Ich bin dabei!Heutzutage werden postkoloniale und dekoloniale Ansätze häufig polemisch mit Antisemitismus in Zusammenhang gebracht. Dabei geht es diesen Theorien primär um den Kolonialismus und seine Nachwirkungen in gegenwärtigen Machtverhältnissen. Das klingt abstrakt, betrifft aber sehr reale Fragen unserer Zeit: Warum prägen europäische Perspektiven noch immer das globale Wissen? Weshalb gelten bestimmte Kulturen als „entwickelt“ und andere als „rückständig“? Und wie sind die globale Wirtschaft und unser Denken bis heute von kolonialen Strukturen und Mustern geprägt, obwohl die meisten ehemaligen Kolonien längst unabhängig sind?

Mit diesen Fragen beschäftigen sich die beiden theoretischen Strömungen. Doch was haben die Forschungsfelder gemeinsam, worin unterscheiden sie sich und was macht sie für die Aktualität bedeutend?

Die postkolonialen Studien haben sich als interdisziplinäres Forschungsfeld ab den 1980er Jahren aus der Literatur- und Kulturwissenschaft entwickelt. Sie untersuchen Muster und fortlaufende Strukturen des Kolonialismus in der Gegenwart. Im Fokus stehen dabei anfänglich weniger wirtschaftliche oder politische, sondern vor allem kulturelle, sprachliche und geistige Kontinuitäten: Wie wird Wissen produziert? Wer gilt als sprechfähig, wer wird nicht gehört? Welche Bilder und Narrative über „die Anderen“ halten sich bis heute?

Zeitlich und geografisch bezieht sich die Forschung vor allem auf die durch Europa im 19. und 20. Jahrhundert kolonisierten Gebiete in Asien. Als prägende Denker*innen des Feldes gelten Edward Said, Gayatri Chakravorty Spivak oder Homi Bhabha. Sie analysieren primär koloniale Kontinuitäten und deren Auswirkungen auf der Ebene der Repräsentation, Identitätsbildung und diskursiven Praktiken.

Trennung zwischen „uns“ und „den anderen“

Der Literaturwissenschaftler Edward Said wurde 1935 als Sohn palästinensischer Eltern in Jerusalem geboren und verbrachte einen Großteil seiner Kindheit in Kairo, bevor er in den USA studierte und dort später als Professor an der Colombia University lehrte. In seinem wohl bekanntesten Werk „Orientalismus“ untersucht er, wie der sogenannte „Orient“ in westlicher Literatur und Wissenschaft überhaupt erst konstruiert und dabei als rückständig, unzivilisiert und exotisch dargestellt wurde.

Diese Bilder dienten nicht nur der Unterhaltung, sondern erfüllten eine klare ideologische und politische Funktion: Zum einen halfen sie dabei, dem „Okzident“, also dem Westen, in Abgrenzung zum „Orient“ eine Identität zu geben – als vermeintlich fortschrittlich, überlegen und zivilisiert. Zum anderen diente sie dazu, die koloniale Herrschaft über die angeblich „unterlegene“ Welt zu rechtfertigen.

Said legte mit dieser Analyse den Grundstein für ein zentrales Konzept der postkolonialen Theorie: das sogenannte „Othering“. Dabei wird eine bestimmte Gruppe von Menschen, oft wegen ihrer Herkunft, Kultur oder Religion, als „anders“ markiert. Dieses „Anderssein“ dient dazu, ein „Wir“ zu schaffen, das sich als normal, überlegen oder richtiger versteht. Diese Trennung zwischen „uns“ und „den anderen“ legitimiert Ausgrenzung und Machtansprüche bis heute. Die indische Literaturwissenschaftlerin Gayatri Chakravorty Spivak, die im heutigen Kolkata aufwuchs und seit den 1990ern ebenfalls als Professorin an der Colombia University tätig ist, widmet sich in ihrem einflussreichen Essay „Can the Subaltern Speak?“ der Repräsentation und Artikulation unter den Bedingungen struktureller Unterdrückung. Sie fragt, ob subalterne Subjekte, also mehrfach marginalisierte Menschen, außerhalb hegemonialer Ordnungen überhaupt die Möglichkeit haben, ihre Interessen selbst zu artikulieren. Ihre Antwort lautet: Nein, denn ihre Stimmen werden durch koloniale und patriarchale Diskurse vereinnahmt.

Anhand des Beispiels der britischen Gesetzgebung zur Witwenverbrennung in Indien zeigt Spivak, wie subalterne Frauen doppelt unsichtbar gemacht werden: durch koloniale Macht und lokale Tradition. Subalternität versteht sie mehrdimensional als Schnittpunkt von Klasse, Geschlecht, Ethnizität sowie dem Ausschluss von der Wissensproduktion. Spivaks Kritik richtet sich dabei auch an westliche Intellektuelle, die nicht „für die Anderen“ sprechen wollen und dabei ihrer Verantwortung als Intellektuelle ausweichen.

Der indische Literatur- und Kulturtheoretiker Homi Bhabha gilt als dritte postkoloniale Schlüsselfigur und lehrte an zahlreichen Universitäten Großbritanniens und der USA. Er entwickelte mit dem Konzept der Hybridität eine Theorie darüber, wie koloniale Machtverhältnisse durch subversive Aneignung unterlaufen und destabilisiert werden können.

Hybridität meint dabei nicht bloß die Mischung zweier Kulturen, sondern einen komplexen Prozess, koloniale Diskurse und daraus entstehende Gegenbewegungen zu kolonialen Autoritäten neu zu interpretieren. So benutzt er als Beispiel die Entstehung eines vegetarischen Christentums in Indien, das die Autorität der Fleisch essenden britischen Kolonialherren in Frage stellte.

Abonnieren Sie den Südlink

Im Südlink können Autor*innen aus dem Globalen Süden ihre Perspektiven in aktuelle Debatten einbringen. Stärken Sie ihnen den Rücken mit Ihrem Abo: 4 Ausgaben für nur 18 Euro!

Dekoloniale Ansätze aus Lateinamerika

Während die postkolonialen Studien zunächst vor allem die kulturellen Folgen des Kolonialismus in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in den Blick nehmen, setzen die dekolonialen Studien deutlich früher an und haben einen anderen geografischen Fokus: Sie betrachten den europäischen Kolonialismus auf dem amerikanischen Kontinent ab dem 15. Jahrhundert durch Länder Südeuropas als zentralen Ausgangspunkt moderner globaler Machtverhältnisse.

Entwickelt wurde dieser Ansatz vor allem im lateinamerikanischen Raum, im Umfeld des intellektuellen Netzwerks „Modernidad/Colonialidad“, das sich seit den 1990er Jahren formiert hat. Theoretisch knüpft es an die Dependenztheorie und die Weltsystemanalyse an. Die Dependenztheorie versteht wirtschaftliche Abhängigkeit armer Länder von reichen Industriestaaten als strukturelles Ergebnis der globalen Wirtschaft, während die Weltsystemanalyse die gesamte Weltwirtschaft als ungleiches kapitalistisches System betrachtet, das in Zentrum, Peripherie und Semi-Peripherie unterteilt ist. Auch Anlehnungen an die Frankfurter Schule sind zu finden, die den Marxismus um eine Kultur- und Ideologiekritik erweitert, um gesellschaftliche Machstrukturen zu analysieren. Im Vergleich zu den eher kultur- und literaturtheoretisch geprägten postkolonialen Studien legt die dekoloniale Theorie den Schwerpunkt stärker auf materielle Ungleichheiten und politische Kämpfe. Sie gilt daher oft als radikaler.

Der peruanische Soziologe Aníbal Quijano, einer der Begründer dieses Dekolonialismus, prägte den Begriff der „Kolonialität der Macht“: Mit der europäischen Eroberung Amerikas im 15. Jahrhundert begann nicht nur ein koloniales Zeitalter, sondern die Entstehung eines globalen Macht- und Wissenssystems, das bis heute fortwirkt. Europa wurde nicht einfach zur dominanten Weltregion, sondern definierte auch die Maßstäbe von Vernunft, Zivilisation und Fortschritt, indem es sich selbst zum Maß aller Dinge erklärte und bis heute fortwirkende Machtverhältnisse in der globalen politischen Ökonomie etablierte. Kolonialismus wird hier also als zentrale Grundlage der Moderne selbst verstanden.

Diese Fundamentalkritik an der westlichen Moderne entwickelte der argentinische Literaturwissenschaftler Walter D. Mignolo weiter und ergänzte diese um die Dimension der Dekolonialisierung von Wissen. Die argentinische Philosophin María Lugones wiederum erweiterte den Ansatz um eine feministische Perspektive: Sie zeigt, wie die Kolonialisierung nicht nur Völker unterwarf, sondern auch Geschlechterrollen, Sexualität und soziale Beziehungen radikal umstrukturierte, und dass diese Ordnung bis heute nachwirkt.

Trotz unterschiedlicher Ursprünge und Schwerpunkte verfolgen post- und dekoloniale Studien also ähnliche Ziele: Beide verstehen sich als Kritik an der kolonial geprägten Weltordnung und setzen sich für eine tiefgreifende Dekolonisierung von Wissen, Denken und Gesellschaft ein. Es geht nicht nur um symbolische Anerkennung, sondern um konkrete Veränderungen. Gerade deshalb scheint es sinnvoll, beide Ansätze eher als sich gegenseitig ergänzend statt konträr zu verstehen. Doch was hat sich in der Debatte in den letzten Jahrzehnten getan, und wo zeigen sich fortbestehende koloniale Machtverhältnisse noch heute?

Zum Valentinstag

... oder einfach nur so: Eine Spende können Sie auch verschenken! Schreiben Sie einen Gruß dazu und Sie erhalten eine schöne "Mehr-als-ein-Geschenk"-Urkunde. Schauen Sie doch mal rein:

So geht’sEs bleibt viel zu tun

Trotz der Bemühungen post- und dekolonialer Theoretiker*innen, Wissen und Repräsentationen zu dekolonisieren, ist die Weltsicht vieler Menschen, besonders im Globalen Norden, häufig noch immer vom Kolonialismus geprägt. Das spiegelt sich auch in Straßennamen und Weltkarten wider und beeinflusst in hohem Maße, was wir wissen, und vor allem was nicht. Besonders deutlich wird das im Bildungssystem, etwa in Schulbüchern und Lehrplänen, die koloniale Perspektiven oft bis heute fortschreiben.

Während die Französische Revolution von 1789 oft als Geburtsstunde von Aufklärung und Menschenrechten gilt, wissen viele nicht, dass das vermeintlich aufgeklärte Frankreich nur wenige Jahre später mit Gewalt gegen jene vorging, die in der Kolonie Saint-Domingue ebenfalls Gleichheit forderten – nicht nur für weiße Männer, sondern für alle Menschen. Dort erkämpften versklavte Schwarze in einem blutigen Unabhängigkeitskampf erfolgreich ihre Freiheit und gründeten 1804 die Republik Haiti. Dass wir in der Schule einiges über die eine und meist nichts über die andere Revolution lernen, ist kein Zufall, sondern das Resultat kolonial geprägter Geschichtsschreibung.

Ähnlich still bleibt es, wenn es um die deutsche Kolonialgeschichte geht. Während wir im Geschichtsunterricht – zu Recht – viel über die Verbrechen des Nationalsozialismus lernen, wissen nur wenige, dass Deutschland bereits Jahrzehnte zuvor ein Kolonialreich besetzte, das sechsmal größer war als das damalige Deutsche Reich. Im heutigen Namibia errichtete die deutsche Besetzung zu Kolonialzeiten lange vor den Nazis Konzentrationslager und verübte einen Völkermord. Zwischen 1904 und 1908 wurden dort schätzungsweise bis zu 100.000 Herero und Nama getötet.

Doch dieser Teil der Geschichte kommt in Lehrplänen und dem öffentlichen Bewusstsein vergleichsweise selten vor. Der erste Genozid des 20. Jahrhunderts wurde in Deutschland über Jahrzehnte hinweg weder anerkannt noch ernsthaft aufgearbeitet (siehe dazu auch den Artikel von Henning Melber auf Seite 27, Anm. der Redaktion).

Zwar besteht die selbsternannte Mission westlicher Nationen nun nicht mehr darin, andere Völker zu „zivilisieren“, sondern sie zu „entwickeln“. Die zugrunde liegende Vorstellung bleibt im Kern jedoch dieselbe: Der Globale Süden gilt als defizitär, arm, rückständig und unterentwickelt, während der Globale Norden als Maßstab allen Fortschritts dient. Sozioökonomische Probleme des Globalen Südens, etwa Armut oder mangelnde Infrastruktur, werden nicht als Resultat jahrhundertelanger Ausbeutung oder eines ungleichen globalen Systems gesehen. Stattdessen gelten sie als selbstgeschaffene, lokale Probleme, die nach westlichem Vorbild, durch Wirtschaftswachstum und Modernisierung gelöst werden könnten.

Anstatt nach strukturellen Ursachen zu suchen und gar die globale kapitalistische Ordnung als solche zu hinterfragen, wird ein vermeintlich universeller Entwicklungsweg vorgezeichnet, den alle durchlaufen müssen. Noch zu oft gilt: Die Expert*innen (nicht mehr nur aus dem Globalen Norden) wissen, was gut für die Menschen ist, und ihre Projekte werden notfalls auch ohne die Zustimmung der lokalen Bevölkerung umgesetzt. Diese Idee der „Treuhandschaft“, also das Recht, über andere zu bestimmen, weil man es angeblich besser weiß, ist also kein Relikt vergangener Zeiten.

Die Weltwirtschaft ist nicht neutral

Ebendiese koloniale Denkweise spiegelt sich bis heute auch in der Handelspolitik und der Weltwirtschaft. Der Internationale Währungsfonds (IWF) etwa schreibt zahlreichen Ländern eine neoliberale Wirtschaftspolitik vor. Das trifft primär Staaten des Globalen Südens, jedoch nicht mehr ausschließlich, wie der Fall Griechenlands im Jahr 2015 zeigt. Damals wurde eine demokratische Volksabstimmung gegen Sparauflagen der Troika aus IWF, EU-Kommission und Europäischer Zentralbank schlicht ignoriert, maßgeblich unterstützt von der deutschen Bundesregierung. Zur Rechtfertigung der aufgezwungenen Maßnahmen diente ein vertrautes Narrativ: Die Griechen wurden, ähnlich wie einst die kolonisierte Bevölkerung, als unreif, faul und unfähig dargestellt. Die ökonomische Entmündigung wurde somit mit der angeblich überlegenen Rationalität anderer Akteure begründet. Nur wird dieses Argumentationsmuster hier unabhängig von ehemaligen Kolonialverhältnissen angewandt.

Aber nicht nur die Begründung marktorientierter Reformen, sondern auch die globalen wirtschaftspolitischen Machtverhältnisse erinnern an koloniale Strukturen. Jährlich findet unter anderem durch Schuldendienst, Gewinnrepatriierung und verschiedene irreguläre Finanzflüsse ein Finanztransfer in vierstelliger Milliardenhöhe von den armen in die reichen Länder statt.

Die von internationalen Institutionen geforderte Liberalisierung der Märkte dient häufig eher den Interessen westlicher Regierungen und Unternehmen. Dabei zeigt sich ein doppelter Standard: Viele der Länder, die heute den Freihandel predigen, konnten sich historisch erst durch zeitweiligen Protektionismus industrialisieren, also durch genau jene Maßnahmen, die dem Süden heute verwehrt bleiben.

Insgesamt ist die globale Ökonomie eher von dem geprägt, was der erste ghanaische Präsident Kwame Nkrumah (1960-1966) Neokolonialismus nannte: Die Länder sind politisch unabhängig, aber an der wirtschaftlichen Abhängigkeit und Ausbeutung ändert sich (zumindest für die meisten Länder) nicht viel.

Anders stellt sich die Situation in den besetzten palästinensischen Gebieten dar. Dort werden den Menschen grundlegende Rechte verwehrt, die andernorts längst selbstverständlich sind. Dies und die staatlich unterstütze Siedlergewalt im besetzten Westjordanland sowie die auf einen Vernichtungskrieg ausgerichtete Kriegsführung in Gaza legen es nahe, eher von Kolonialismus als von Neokolonialismus zu sprechen.

Jule Lümmen ist Studentin des Masters „Global Political Economy and Development“ und studentische Hilfskraft am Global Partnership Institute der Universität Kassel. Aram Ziai ist Professor und Leiter des Fachgebiets Entwicklungspolitik und Postkoloniale Studien an der Universität Kassel. Seine Forschungsschwerpunkte liegen u.a. in den Bereichen Entwicklungstheorie und postkoloniale und Post-Development Ansätze.

Urheberrecht Bild: Fungus Guy